颂民族精神,赞家国情怀——小学语文教研组第三次教研活动

发表日期:2023/12/13 15:50:19 出处:江宁区丹阳学校 作者:陈书悦 有1258位读者读过

小学语文教研组第三次教研活动

一、活动主题:颂民族精神,赞家国情怀:《为中华之崛起而读书》

二、活动时间:12月12日(星期二)上午

三、活动地点:录播教室

四、参加人员:全体语文老师

五、活动安排

时 间 | 内 容 | 参会人员 | 地 点 |

第三节课 | 陈书悦《为中华之崛起而读书》 | 全体语文组成员 | 录播教室 |

第四节课 | 课例研讨 | 全体语文组成员 | 录播教室 |

六、活动过程

颂民族精神,赞家国情怀

——小学语文教研组第三次活动

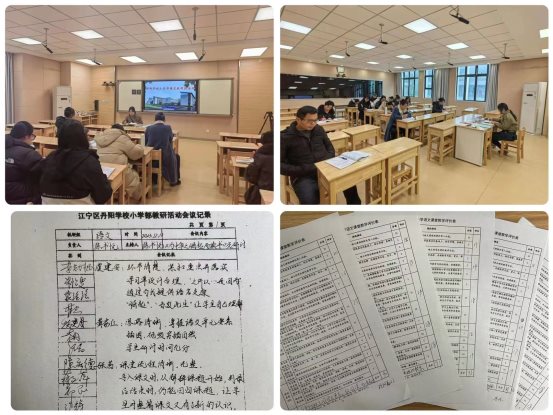

冬之美,在于积蓄与勃发;教之美,在于钻研与提升。为进一步提高教师的专业素养与教学能力,优化语文教学,江宁区丹阳学校第三次教研活动于2023年12月12日上午如期举行。本节课由陈书悦老师执教四年级上册第七单元的《为中华之崛起而读书》,丹阳学校小学部语文组所有老师齐聚录播教室共同参与。

《为中华之崛起而读书》一课是部编四上第七单元的第一篇记叙文,在这之前单元编排的是以“爱国”为主题的三首古诗,因此本单元的阅读训练要素“关注主要人物和事件,学习把握文章主要内容”要首先在这篇课文中落实。这节课上,陈老师首先以情境导入,在回顾已认识的革命伟人中引导学生明确课文的主人公——周恩来,接着在检查预习中帮助学生识记本课生字新词、理解文章中难理解的词语,为学习课文做好准备。随后进行学法的迁移,由本册书中第四单元的学习方法让学生理清文中的第一件事,再引出本单元的学习方法,在交流讨论中明确这篇课文的主要内容。最后,引导学生聚焦文中第三件事,引导学生通过独立学习、小组合作的学习方式,结合文章中的关键语句、学习单中的资料补充、课件上的视频呈现等方法切身地体会“中华不振”,深刻地理解周恩来立志为振兴中华而读书的志向的原因,切实地感受周恩来博大的胸襟和远大的抱负。

一人一思想,一群人共筑梦想。课堂结束后,陈老师对本节课的教学设计思路做了介绍,同时对这节课的呈现做了反思。参与评课活动的老师们各抒己见,集思广益,给予了多元的评价与建议。

学无止境,教无止境,研无止境。每一次的教研都为老师提供了展示、成长的平台,促使大家相互学习,取长补短。

七、教学设计

《为中华之崛起而读书》教学设计

南京市江宁区丹阳学校 陈书悦

一、导入

1、同学们,在语文书中,我们已经认识了不少革命伟人。瞧,这位是谁?毛泽东,是的,毛主席思想的光辉照亮了中国革命前进的道路。这是?朱德元帅的革命精神让我们铭记在心。这位是?

2、周恩来,是新中国的第一任总理,他为中华民族的振兴鞠躬尽瘁。今天这节课,我们将一起走进他的少年时代。(播放视频)

同学们,周恩来的回答是——为中华之崛起而读书。

4、这是我们今天要学习的课文,知道课题是什么意思吗?(为中华的伟大复兴而读书。)

大家看这个字:“崛”。“崛”指山峰高高突起,那么“中华崛起”的意思是?(中国从贫穷落后走向繁荣富强。)

我们再来读一读题目——为中华之崛起而读书。

二、初读课文,了解“第一件事”

1、周恩来说这句话的时候,才十二三岁,也就比我们大两三岁,听我说到这,你是不是有些好奇?

2、为什么在小小年纪,周恩来就会立下如此远大的志向?现在就让我们带着这个问题去读课文吧,注意读准字音,读通句子,边读边想这个问题。

3、课文读完了(江苏淮安、奉天东关模范学校、魏校长)谁能试着用这组词语介绍下周恩来?(周恩来的家乡在江苏淮安,十二岁那年随回家探亲的伯父来到东北在奉天东关模范学校读书,校长是魏校长。)

4、新学年开始了,修身课上,东关模范学校的魏校长向同学们提出了一个严肃的问题:你们为什么而读书?同学们是怎么回答的?(为家父而读书。为明理而读书。为光耀门楣而读书。)

5、“光耀门楣”,谁能来说说这是什么意思?(在古时候,大门是这样的,大门上方的横木就叫门楣。在那个时候,人们认为只有通过读书做了大官,家里的大门才配得上门楣,所以,光耀门楣就是我们现在常说的光宗耀祖。)

6、那周恩来的回答是?(为中华之崛起而读书。)

7、魏校长听了为之一振。魏校长因为什么而振奋?(是啊,他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子竟然有如此远大的抱负和志向。)

难怪他高兴地连声赞叹——有志者当效此生。此生指的是哪个学生?(周恩来)

8、“效”是学习、效仿的意思,当效此生,就是要向周恩来学习。

9、那你能不能效仿周恩来回答,你为什么而读书?

他在回答的时候特别强调了崛起这两个字,我们一起来回答——为中华之崛起而读书。

三、学习方法

1、同学们,读着读着,我们好像就看到了修身课上的场景。想不想看看画面?

图画带了个小任务:一句话解说。

2、在第四单元中,我们已经学习了解故事的起因、经过、结果,把握文章的主要内容。你能借助起因经过结果说一说这部分的内容吗?

3、图片中有哪些人物?哪个人物可以不必说?谁的话要重点说一说?(周恩来)

为什么?(因为周恩来是主要人物)

4、所以,他说的这句话也很重要,你看,还是课题呢,一起读——为中华之崛起而读书!从这句话中,我们可以读出周恩来立下了一个什么志向?

你们看,抓住主要人物、做了什么,我们就把长长的故事读成了一句话:就是周恩来立志振兴中华。

5、同学们,其实这部分内容也就是课文写的第一件事。这篇文章一共写了三件事,由多件事组成的课文,我们该怎么把握主要内容?

6、今天这节课,我们要来学习一个新的方法,这个方法在第七单元的导读部分就告诉我们了,请一位同学来读一读。(关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容。)

7、怎么样才能把握全文的主要内容?咱们得先完成第一个任务,请同学们拿出学习单,小组讨论,填写表格,把第二、第三件事分别说清楚。

四、精读分析,读懂内容

1、投影学习单。(评:有没有抓住主要人物、事件)

2、现在我们来看第二件事,要把它说清楚啊,首先要读懂这个故事。故事中伯父说了一句话——中华不振哪!十二岁的周恩来不能完全明白,你们能理解中华不振的意思吗?

那我们就再回到段落中去看一看,看看有哪些语句能让我们感受到中华不振?

从这一句话中,你读出了什么?

(我们中国的土地被外国人——占据了,我们不能随便去——玩,有事也要——绕着走,惹出麻烦还没有地方——说理。这就叫——中华不振)

3、读懂了课文,现在谁能用一句话把这个故事说清楚?抓住主要人物、做什么。

(周恩来听伯父说不要随便去外国人占据的地方玩,因为中华不振。)

所以,我们可以把第二件事概括为:周恩来耳闻中华不振(板贴)

4、同学们,我们再看下一个故事,谁能够结合自己的学习单来说一说第三个故事的内容?

5、在这个故事中,除了主要人物周恩来,还有哪个人物也挺重要的?(那个女人)那我们先来说说这个中国女人身上发生的故事

6、刚才,我们把伯父说的那段话读成了一个词“中华不振”,现在试着把中国女人的遭遇也读成一个词:这个中国女人受到了——欺辱。

7、你想,一个中国女人,在自己祖国的土地上被如此欺凌,但她有苦无处说,有冤无处申,有眼泪只能往肚子里咽。同学们,如果你看到这一幕,你的心里有何感想?

8、围观的人想不想帮?你想不想帮?可是你敢不敢帮?帮不帮得了?为什么呢?(中华不振)是啊,此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的分量。

9、如果刚刚他是所听,那么现在周恩来是——亲眼目睹中华不振

10、现在请你用一句话来说说这个小故事,周恩来看到了什么、体会到了什么?(周恩来看到一个中国女人被欺辱,真正体会到了中华不振。)

五、把握文章主要内容

1、整篇课文由三个故事组成,对应了三幅图片,再回到我们初读时的疑问:周恩来为什么立志“为中华之崛起而读书”?(因为周恩来耳闻、目睹中华不振,所以他立志振兴中华。)

2、你看,这么长的一篇课文我们把它变成三幅图,理清关系还可以变成一组连环画,现在谁能够结合图片来说一说课文的主要内容?(说得很清楚,所听、所看是原因,所以才有了“立志”)

3、但是,语文书上是先写了周恩来立志,能不能用上“之所以···是因为···”这组关联词,按照课文的顺序来说说这个故事呢?

4、作者为什么要把结果放在开头来写?(倒序,更能让读者产生疑问)

是啊,修身课上的这一幕是周恩来人生中的重要一课,也是我们全体中国人的重要一课。

六、移情拓展,表明志向

1、让我们再回到这节课上:魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书?”同学们纷纷回答:为家父而读书、为明理而读书、为光耀门楣而读书。

看,此时的周恩来并没有回答,他一直默默地坐在那里,若有所思。此时此刻,他想起了?——(伯父对他说的话),他还想起了——(巡警局门前的那个中国女人)

2、其实,当时中国受到的屈辱,远不止课文中写到的这一幕。(播放视频)

3、正是因为周恩来体会到“中华不振”四个字的沉重分量,所以,他清晰而坚定地回答道——为中华之崛起而读书!

4、这句话像一颗种子在他的心里生根发芽,这颗种子在他的人生路上长成了参天大树。这颗理想的种子也激励着一代又一代中国人为之奋斗。让我们牢记这一幕,再来一起读(配乐)

5、同学们,虽然我们现在身处和平年代,但也要像周恩来一样,从小埋下爱国报国的种子,将来报效祖国。

七、巩固练习

1、读词语

2、书写生字(效、赞)

3、小结:同学们,这个故事发生在1910年,距今113年。虽然离我们有些遥远,但,“我是在为什么而读书”这一问题,不仅是同学们,也是我,我们所有人需要用一生去思考、去回答的问题。

同学们,课后查阅资料,进一步理解“中华不振”,理解周恩来立下如此志向的原因。也推荐同学们读一读《周恩来的故事》这本书,再进一步思考自己的读书志向。

八、教学反思

《为中华之崛起而读书》教学反思

南京市江宁区丹阳学校 陈书悦

《为中华之崛起而读书》是部编版语文教材中四年级上册的一篇精读课文。文章写的是周恩来少年时代的一件事,他耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志要为振兴中华而读书,表现了少年周恩来的博大胸襟和远大志向。本文结构严谨、层次清晰,是引导学生学习在阅读中体会人物的思想感情,激励学生将自己的学习生活与国家繁荣和民族振兴大业联系在一起的好文章。所以,在备课时,我主要想完成以下教学目标:

1、能聚焦主要人物和事件,在故事情境中归纳出影响周恩来成长的三件事,学会在语言实践中梳理文章主要内容,积累语言经验,体验简练表达语言的奥妙。

2、感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

为了达到教学目标,我主要设计了自主阅读、小组讨论和配乐朗读等环节,引导学生能够抓住重点词句体会课文所要表达的思想感情,从而深入体会周恩来立志的原因,以此思考自己的志向。

在授课过程中,我注重引导学生深入理解文章的主题思想和文化内涵,通过提问、讨论、小组合作等方式,引导学生积极思考、主动探究,激发学生的阅读兴趣和学习动力。同时,我也注重培养学生的阅读技巧和方法,引导学生通过多角度、多层次、多角度的阅读方式,提高阅读效率和质量。

当然,本节课也有不尽人意的地方:一是课堂所进行的内容量有点多,虽然在下课时也刚好进行完,但总觉得有些仓促,第八自然段没有让学生去细细地品读,更深刻地感悟。二是老师牵引学生学习的地方太多,应该围绕中心问题放手让学生自学,通过自学给孩子更多思考和探究的空间,可能还会从中迸发出智慧的火花。

因此,我将在今后的教学中,进一步加强教学设计和方法的创新,更好地激发学生的学习兴趣和热情,提高学生的学习效果和质量。

- 江宁区丹阳学校 版权所有 免责声明

- 地址:南京市江宁区丹阳镇崇文街28号 电话:025-86150880 邮编:211157

- 管理登录

- 备案号:苏ICP备2021048345

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号